| (GZ-3-2025 - 30. Januar) |

|

► Das SIX-PACK für die Mobilitätswende: |

Sechs IBA-Projektideen im Fokus |

Die IBA Internationale Bauausstellung in der Metropolregion München will bis 2034 neue Erkenntnisse und Lösungen für eine vernetzte Mobilität zwischen Stadt und Land entwickeln und umsetzen. Denn angesichts des prognostizierten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum müssen München und die Region neue Lösungen für regionale Mobilitätsfragen finden.

„Die IBA ist eine Riesenchance auf die ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen der Gegenwart passende Antworten zu liefern“, sagt Prof. Dr. Oliver Weigel, Geschäftsführer der IBA GmbH. „Trotz der aktuellen, klammen Haushaltskassen der Kommunen, die sicherlich Auswirkungen auf die Umsetzung mancher regionaler Projekte im Rahmen der IBA haben werden, wollen wir viele Projekte bis 2034 realisieren. Und hier liegt ein Schlüssel in der interkommunalen Zusammenarbeit, die ganz klar im Zentrum der IBA steht. Nun werden wir in einem gemeinsamen Dialog die 120 eingereichten Ideen, in die bereits sehr viel Arbeit geflossen sind, gemeinsam mit Kommunen, Wirtschaft und vor allem mit der Bevölkerung weiterentwickeln. Und wenn wir am Ende Verkehrslösungen, die sich in Multi-Mobilitäts-Konzepte widerspiegeln, ermittelt und umgesetzt haben, dann wird die erste bayerische IBA 2024-2034 ein Erfolg. Dann bin ich mir sicher, dass die realisierten Mobilitätsprojekte auch über die bayerischen Landesgrenzen wahrgenommen werden und eine internationale Strahlkraft haben.“

Das Spektrum der eingereichten Projektideen reicht von Quartiersentwicklung, Brückenbau, Infrastruktur über neue Mobilitätsformen und Smart Mobility bis hin zur Verteilung und Gestaltung des öffentlichen Raums. Voraussetzung für IBA-Kandidaten ist, dass die Projektideen neuartige, überraschende, aber auch realisierbare Ansätze zur Lösung wichtiger Zukunftsfragen der Mobilität liefern. „Uns ist es wichtig, dass die Projekte bis 2034 umgesetzt werden. Das ist das Besondere. Denn die IBA ist keine Veranstaltung, in der die Theorie im Mittelpunkt steht, sondern die Umsetzung von Projekten. Neben der Realisierung sollen die IBA-Projekte ein weiteres Hauptkriterium erfüllen: Jedes einzelne Projekt soll einen positiven Effekt auf die gesamte Region haben“, sagt Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk, Aufsichtsratsvorsitzende der IBA.

Neubaugebiet in ökologischer Bauweise

Die meisten Projektideen sind im Themenfeld „Quartiere & Nachbarschaften“ eingereicht worden. Unter den 20 Projektideen ist die Alte Holzschleiferei in Hebertshausen. Auf diesem neuen Quartier an der Amper soll auf 26 Hektar ein Community Hub entstehen: Hier im Landkreis Dachau sollen 144 Wohnungen, eine Kita, Seniorenwohnungen, Supermärkte und Ateliers in Holzbauweise errichtet werden. Richard Reischl, CSU-Bürgermeister von der Gemeinde Hebertshausen, sagt: „Die Neue Holzschleiferei gibt viele innovative Antworten auf aktuelle Fragen. Die IBA ist ein Format der Zukunft. Die Präsentation unserer Idee auf der IBA-Bühne stieß auf viel Interesse und bot auch künftigen Investoren eine gute Gelegenheit sich über das Projekt zu informieren. Da die Einbindung der Bevölkerung bei dieser Quartiersentwicklung von Anfang an einen sehr hohen Stellenwert bei uns in der Gemeinde hatte, informieren wir mit einem H-Mobil regelmäßig über den Planungsstand. Wir lassen nichts unversucht und wollen daher für unser wichtigstes Projekt in den nächsten 20 Jahren um breite Unterstützung werben.“

Das ehemalige Fabrikgelände der Holzschleiferei, die 100 Jahre Rohware für die Dachauer Papierfabrik produzierte, steht seit 1957 leer. Die Vision „Neue Holzschleiferei“ soll momentan zehn Gebäude in ökologischer Bauweise umfassen. Im Zentrum des neuen Areals soll in Zukunft der freigelegte Mühlbach fließen, der aktuell noch unterirdisch in einem Rohr verläuft. Im Jahr 2020 setzte sich das Münchner Architekturbüro Grassinger Emrich gemeinsam mit kübertlandschaftsarchitektur mit ihrem städtebaulichen Entwurf durch.

Mobilitätskonzepte für eine nachhaltige Logistik von Waren

Viele Projektideen stammen aus Kaufbeuren, der Stadt der Zukunftsideen oder frei im Allgäuer Dialekt: „Ned umanand ratscha, irgendebbes pfundig ausdenkt.“ „Die IBA sehe ich als große Chance, flächendeckend in der Metropolregion München die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. Ziel soll es sein, dass Mobilität – ob in den ländlichen Räumen oder in den Städten – weniger Zeit beansprucht und vor allem stressfreier erfolgen kann. Kaufbeuren ist eine kreative Stadt mit Aufbruchstimmung, von der wir alle profitieren. Dies zeigen auch die elf Projektideen, die in einem kreativen Findungsprozess entstanden sind. Wir überlegten uns, wie das Zielbild in 2034 aussehen soll und welche Mobilitätsarten, also Fußwege, Radwege, Straßen, Schiene, Luftkorridore, nützlich sind. Wenn man analysiert, wie viele Menschen und auch wie viel Ware täglich unterwegs sind, dann kann man das deutlich besser, stressfreier und auch nachhaltiger organisieren. Hierfür wollen wir einen Beitrag leisten, nutzen die Möglichkeiten technischer Fortschritte wie Drohnen und brachten viel Engagement bei der Entwicklung der Projekte ein. Insgesamt wünschen wir uns einen besseren Anschluss an München, dem Zentrum der Metropolregion, auf Straße, Schiene und zukünftig auch in der Luft“, sagt Andreas Bauer, Leiter des Referats Wirtschaft der Stadt Kaufbeuren. Eines der eingereichten Projekte „made in Allgäu“ unter dem Titel „Mobilität der 3. Dimension“ sieht den Aufbau eines Logistiknetzwerkes mit Drohnen vor. Im ersten Schritt sollen Krankenhäuser effizient mit Medikamenten und medizinischen Gütern von Apotheken beliefert werden. Dieses Konzept verkürzt Lieferzeiten und erhöht die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Sollte diese Idee erfolgreich sein, überlegt sich der Kaufbeurer Projektträger ein Urban Air Mobility-Konzept – eine Lufttaxi-Linie von Gütern und Personen von der Stadt in die Region und umgekehrt – zu errichten. Eine weitere spannende Idee reichte Kaufbeuren mit dem Projekt Logistik Hubs ein, um eine nachhaltige Logistiklösung zu garantieren. Geht es nach der Vorstellung der Stadt, sollen Hubs in der Region den Gütertransport effizienter gestalten, weil diese an einem Ort die Logistikware für Handwerksbetriebe oder Mittelstandunternehmen bündeln.

Brücken bauen für die Mobilität von Morgen

Gleich mehrere spannende Brückenbauprojekten sind als Projektidee eingereicht worden. Der Verein Isarlust möchte die still gelegte Braunauer Eisenbahnbrücke über die Isar in eine grüne Brücke für Fußgänger, Radfahrer und Kultur umwandeln.

Die Braunauer Eisenbahnbrücke heute. Bild: Patrik Hof

Aus Alt mach Neu – ein denkmalgeschütztes Bauwerk, ein nicht mehr genutzter Bahndamm, soll einen zweiten Frühling erleben. Die Braunauer Eisenbahnbrücke, die 1871 eröffnet wurde, soll bald mit Sitzflächen, Kiosk und Rad- und Fußweg ausgestattet sein. Nach der Vorstellung des Vereins Isarlust, der die Projektidee bei der IBA einreichte, soll die Brücke nicht nur als eine grüne Querung über den Fluss, sondern auch als ein kultureller Aufenthaltsort genutzt werden. Dies würde eine direkte und sichere Verbindung über die Isar vom Stadtteil Giesing in das Dreimühlenviertel bieten – Schüler und Pendler benötigen aktuell für diesen Weg aufgrund der wenigen Brücken viel Zeit. Ein Teil der Brücke wird zwar von der Deutschen Bahn genutzt, der nun zur Diskussion stehende Bahndamm ist jedoch seit 1981 stillgelegt. Aktuell fehlt nur die Erlaubnis des Eisenbahnbundesamtes EBA für die historisch alte Eisenbrücke, die seit 2017 unter Denkmalschutz steht.

Die Braunauer Eisenbahnbrücke vielleicht morgen. Graphik: Agentur Zeichen & Wunder

„Aufgrund des Schwerpunkts der IBA auf Mobilität würde die Neunutzung der Brücke hervorragend passen. Fußgänger und Radfahrer müssten keine langen Umwege mehr in Kauf nehmen, um von der einen zur anderen Isarseite zu gelangen. Wir glauben an dieses Projekt, weil die Bürger, die Stadt und die Umwelt hiervon profitieren, wenn eine seit 40 Jahre still gelegte Brücke ein neues Leben erhält. Wir haben diesen „Zug für einen nachhaltigen Umbau am Baubestand“ bereits 2012 auf die Schiene gesetzt,“ sagt Benjamin David, Gründer und Vorsitzender des Vereins Isarlust.

Ein neues Wahrzeichen für München über die Isar zwischen Grünwald und Ismaning soll mit der Frei-Otto-Brücke entstehen: Entlang dieses rund 25 Kilometer langen Flussabschnitts soll diese Brücke, die den Namen des genialen Entwicklers der Zeltdachkonstruktion für die Olympischen Spiele 1972 tragen soll, errichtet werden. Der Leitgedanke des Architekten Frei Otto war immer „leicht, effizient und im Einklang mit der Natur.“ Entworfen haben diese nachhaltige Brücke die Architektur-Professorin Xiaoping Xie und Dipl.-Ing. Heiko Fechner (Institut für Bautechnik der TU Dresden). Bei ihrem Entwurf existiert zwischen den Bögen der 18 Meter breiten und 120 Meter langen Brücke eine 420 Quadratmeter große Zeltfläche, in denen Solar-PV-Paneele integriert sind. Die Sonne soll nicht nur die Energie für die Beleuchtung der Brücke liefern, sondern auch in Brückennähe befindliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und E-Fahrräder mit Energie versorgen. Prof. Dr. Xie, die an der TU München zum Thema Städtebau und Stadtentwicklung promoviert hat, erklärt ihre Brückenidee. „Zwischen 2005 und 2008 erkundete ich als Doktorandin mit dem Fahrrad und dem Bayern-Ticket das wunderschöne Bundesland Bayern, weshalb ich Bayern gerne als meine deutsche Heimat bezeichne und eine starke Verbindung dorthin empfinde“, sagt Prof. Xie, die an der Architekturfakultät der TU Dresden lehrt. „In unserer Arbeitsgruppe für Grüne Technologie im Gebäude- und Städtebau untersuchen wir Anwendungspotenziale innovativer Materialien und Technologien im Bausektor. So lernte ich organische Photovoltaikzellen kennen, die vom französischen Start-up Héole entwickelt wurden. Der Entwurf der Frei-Otto-Brücke ist eine Hommage an Frei Ottos Aufruf, „mehr zu denken, zu forschen, zu entwickeln, zu erfinden und zu wagen, als an Fertigem zu übernehmen.“ Neben den PV-Paneelen ist ein weiteres Kernstück des Entwurfs in der Brückenmitte die vertikale Begrünung Die vertikale Begrünung soll zwei Funktionen erfüllen: Sie trennt die zwei Autospuren von den Rad- und Fußgängerwegen und erhöht die Aufenthaltsqualität der Radfahrer und Fußgänger auf der Brücke. „Mit diesem Ansatz einer umweltfreundlichen Mobilität wollen wir einen Prozess anstoßen, vielleicht auch mal auf das Autofahren zu verzichten“, erklärt Prof. Xie. Die Bögen der Brücke sollen aus Carbonbeton, der aufgrund seiner positiven Umwelteigenschaften als ein Material der Zukunft angesehen wird, hergestellt werden. Vorteile sind ein geringeres Gewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit und im Gegensatz zu herkömmlichem Stahl- und Spannbeton rostet dieser auch nach Jahrzehnten der Nutzung nicht. In der sächsischen Landeshauptstadt und vor allem an der TU Dresden ist die Carbonforschung zu Hause.

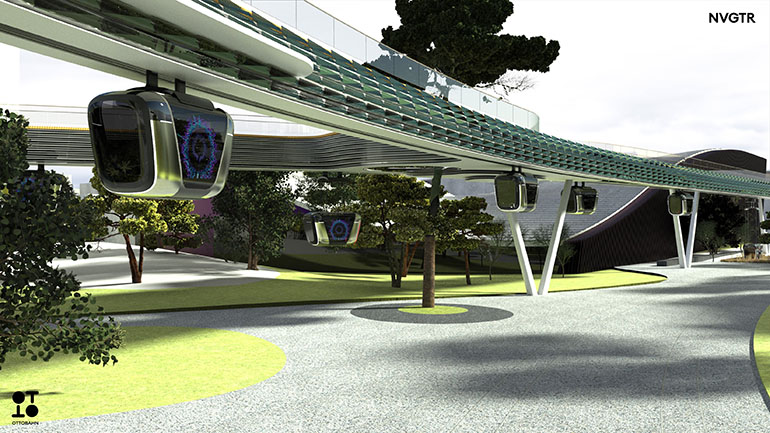

Eine Hängebahn für on-demand ÖPNV in den Gemeinden des WestAllianz

Die Ottobahn soll den ÖPNV im regionalen Wirtschaftsverband WestAllianz revolutionieren. Das Taufkirchener Unternehmen Ottobahn will mit ihrer aufgeständerten Hochbahn die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck verbinden.

Ottobahn-Gründer Marc Schindler in einer Kabine. Bild: Ottobahn

„Nach einem Besuch in Bangkok kam uns die Idee, das die nicht genutzte Fläche oberhalb der Straßen vielleicht teilweise unsere Verkehrsprobleme lösen können. Mit der Ottobahn verbinden wir den Komfort des Individualverkehrs mit der Nachhaltigkeit des ÖPNV. Inzwischen haben wir das Konzept technisch so weit entwickelt, das unsere Module aus Gondel, Schiene und Aufständerung nach kurzer Planungs- und Bauzeit einsetzbar sind“, sagt Marc Schindler, der Gründer des im Jahr 2019 gegründeten Unternehmens.

Das Gondelsystem der Ottobahn. Graphik: Ottobahn

Die Vorteile des Gondelsystems auf den Schienen-Hochtrassen wären, sollte diese im Rahmen der IBA umgesetzt werden, für die angeschlossenen Gemeinden Bergkirchen, Gröbenzell, Karlsfeld, Maisach, Odelzhausen, Pfaffenhofen an der Glonn und Sulzemoos vielfältig: Die Gondeln sind mit Solarzellen ausgestattet, die den Elektromotor antreiben. Des Weiteren kann das Schienennetz begrünt werden und ist nach geringer Bauzeit betriebsfähig. Außerdem beruht das Konzept auf einem on-demand-Verkehr. Die Fahrgastgondel kann vom ÖPNV-Nutzer mittels des Smartphones entlang des Schienennetzes bestellt werden. Des Weiteren weist die Ottobahn einen weiteren Vorteil auf: Es sind keine großen Bahnhöfe nötig, weil die Kabinen an beliebiger Stelle aus fünf Meter Höhe auf den Boden gesenkt werden können.

Dr. Patrik Hof

Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?

Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!

Hier geht’s zum Abo!